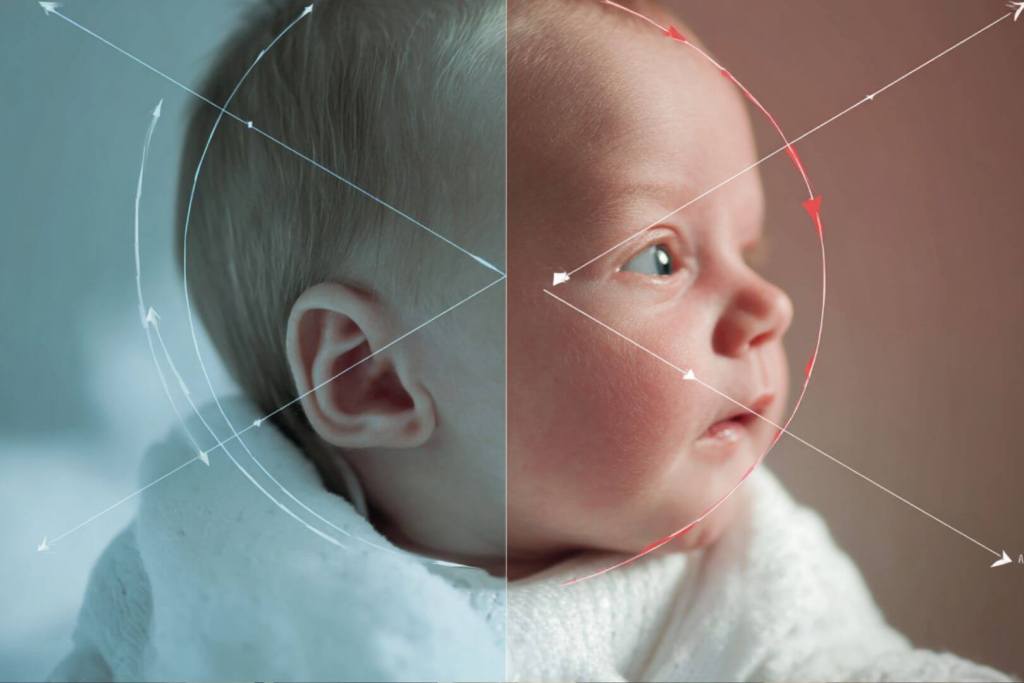

Durante décadas, la ciencia ha sabido que los recién nacidos tienen una visión limitada. Apenas diferencian contrastes, no distinguen colores con nitidez y su agudeza visual es baja. Pero un nuevo estudio liderado por investigadores del MIT aporta una explicación reveladora a este fenómeno tan particular del desarrollo de los seres humanos desde el nacimiento: esa baja calidad visual es fundamental para entrenar el cerebro.

El estudio propone que comenzar la vida con una percepción borrosa y sin color no solo no es un inconveniente, sino que es necesario para que el sistema visual del cerebro se organice correctamente. Esta etapa de “visión empobrecida” ayudaría a formar los dos grandes sistemas visuales del cerebro: el magnocelular y el parvocelular.

La clave radica en el orden en el que se desarrolla la visión en los bebés. Primero lo general y luego lo detallado. Primero las formas grandes, sin color, y luego los detalles y matices. Una estrategia que no solo optimiza el desarrollo cerebral, sino que puede explicar ciertas dificultades visuales o de reconocimiento cuando este proceso natural se interrumpe.

Por qué los bebés ven borroso: la ciencia responde

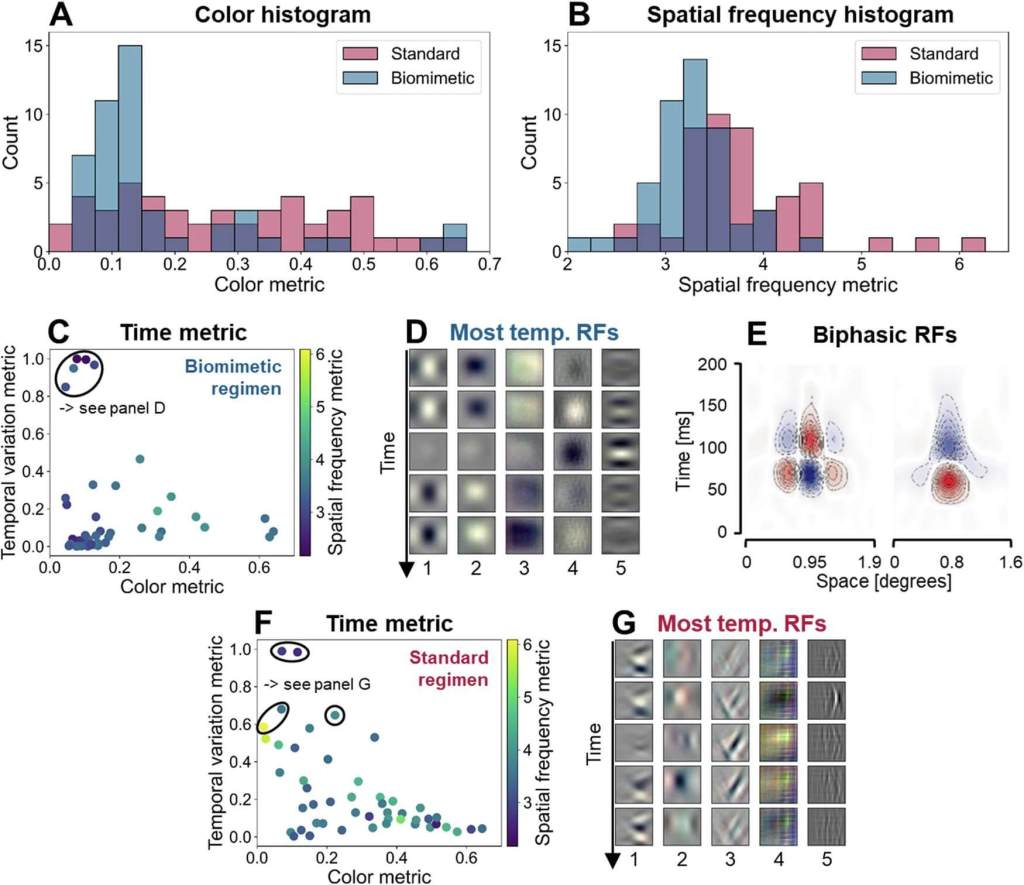

El estudio fue llevado a cabo por un equipo de neurocientíficos y expertos en inteligencia artificial del MIT y la Universidad de Osnabrück. Para investigar cómo se forma la distinción entre los sistemas visuales magnocelular (responsable de procesar formas globales, movimiento y luminancia) y parvocelular (especializado en detalles y color), entrenaron redes neuronales artificiales —modelos de aprendizaje profundo— con distintos tipos de estímulos visuales.

Lo innovador fue aplicar un “entrenamiento biomimético”: las redes no vieron imágenes nítidas y a color desde el inicio, sino que comenzaron con estímulos borrosos y en blanco y negro, y solo más adelante recibieron imágenes más ricas y complejas. Tal como ocurre en los bebés.

El resultado evidencia que solo las redes entrenadas de esta forma desarrollaron representaciones comparables a los sistemas visuales reales del ser humano. Aparecieron unidades con respuestas parecidas a las del sistema magnocelular (baja frecuencia espacial, sin color) y otras más parecidas al sistema parvocelular (alta frecuencia, con color y detalle).

Además, estas redes mostraban una mayor capacidad para reconocer formas globales, como hace el cerebro humano.

No es una desventaja ver mal al comienzo de la vida

Este estudio apoya una idea cada vez más explorada en neurociencia del desarrollo: empezar con poco es una ventaja. En otras palabras, el desarrollo de los sentidos en los bebés sigue un orden gradual por una razón. Saltarse etapas puede comprometer aprendizajes esenciales más adelante.

Por ejemplo, el estudio señala que personas que recuperan la vista tras una ceguera congénita (como niños operados de cataratas bilaterales tardías) no desarrollan tan bien la percepción global de formas o rostros, y que parte de sus dificultades podrían deberse a que no vivieron esa fase inicial de visión empobrecida.

Esto tiene implicaciones para la intervención temprana, la estimulación visual y la comprensión de ciertos trastornos perceptivos. También puede vincularse con investigaciones recientes sobre cómo los bebés aprenden primero a reconocer expresiones o gestos amplios antes que rasgos específicos del rostro.

El mensaje científico del estudio se puede aterrizar en el terreno de la crianza, en el día a día de las familias que van a tener un bebé o acaban de vivir esta experiencia única: no hay que forzar ni “acelerar” lo que el cerebro ya sabe hacer solo. Tranquilidad, la visión pobre al principio no es un problema a corregir, sino una condición que prepara el cerebro para ver bien después.

Referencias

- Marin Vogelsang, Lukas Vogelsang, Gordon Pipa, Sidney Diamond, Pawan Sinha. Potential role of developmental experience in the emergence of the parvo-magno distinction. Communications Biology, Nature Portfolio, 2025. DOI: 10.1038/s42003-025-08382-4