Durante mucho tiempo se pensó que los bebés eran receptores pasivos del mundo exterior. Se creía que su desarrollo dependía casi exclusivamente de lo que veían, oían o tocaban. Pero un nuevo estudio internacional ha sacado a la luz una pieza olvidada del rompecabezas: el cuerpo del bebé también le envía señales desde dentro, y él las percibe.

Investigadores de las universidades de Viena, Potsdam, Londres y Bangor han demostrado que los bebés, desde los tres meses de vida, son capaces de detectar sus propias señales internas, como el latido del corazón o la respiración.

Este fenómeno, conocido como interocepción —percibimos todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo—, es clave en el desarrollo emocional, cognitivo y social desde el nacimiento. Y, además, podría tener un papel crucial en la forma en la que los bebés aprenden a calmarse, a relacionarse con los demás… e incluso a percibirse a sí mismos como individuos.

Es la primera vez que se estudia con este nivel de detalle esta sensibilidad interna en bebés tan pequeños. Y los resultados no solo son sorprendentes: también abren nuevas ventanas a la investigación y posible descubrimiento de nuevas formas de entender el apego, la calma, y la conexión, el vínculo, entre la madre y el bebé durante la primera infancia.

Detalles de un estudio trascendental

Los investigadores de este estudio trascendental publicado en eLife diseñaron un experimento para evaluar dos tipos de señales internas: la sensibilidad interoceptiva cardíaca y la sensibilidad interoceptiva respiratoria.

Se trata de una versión adaptada para bebés del paradigma experimental desarrollado en 2017 por Lara Maister y su equipo, que permite observar si los bebés responden de forma diferente a estímulos externos (como luces o sonidos) que están o no sincronizados con su latido del corazón. Este otro estudio, publicado en Developmental Science, fue pionero en explorar si los bebés de entre 5 y 7 meses ya muestran sensibilidad interoceptiva al latido de su corazón.

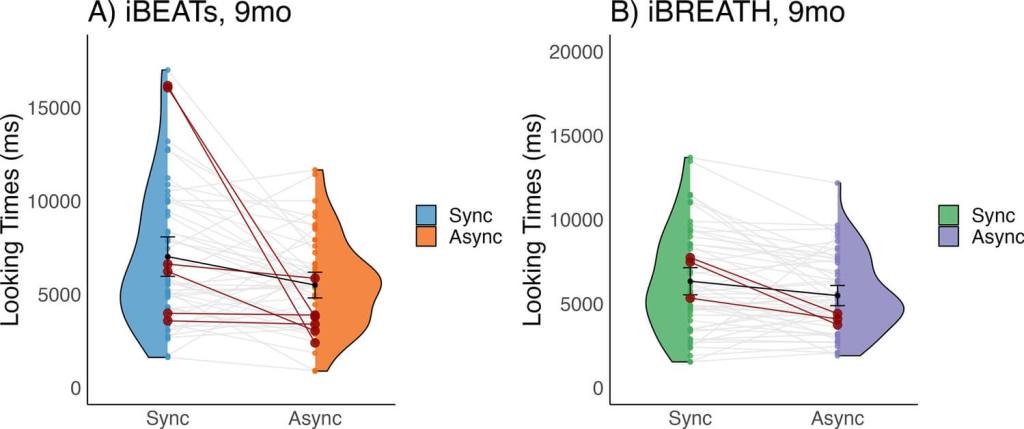

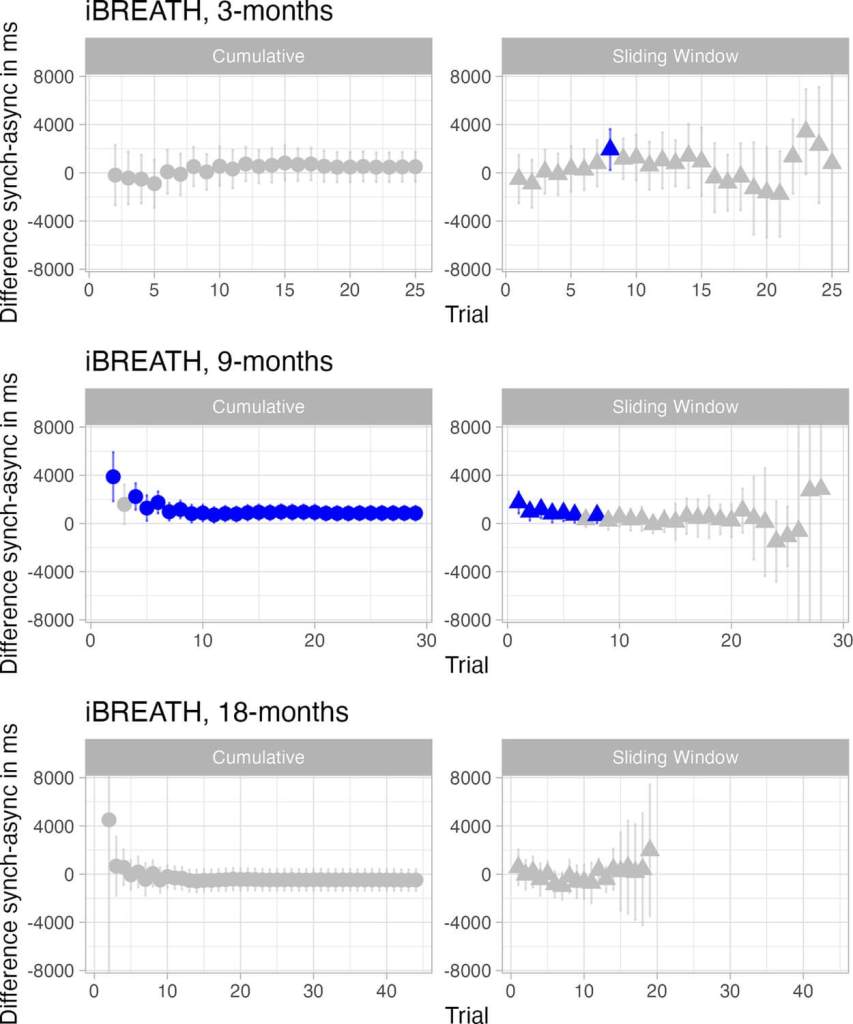

De vuelta a la investigación que nos ocupa, y que parte del citado estudio de 2017, participaron en ella 135 bebés en la parte centrada en el corazón, y 120 en la de respiración, divididos en tres grupos de edad: 3, 9 y 18 meses. Se aplicaron tanto métodos transversales (comprobando diferencias entre grupos de edad) como longitudinales (siguiendo a los mismos bebés en el tiempo). También se introdujo un paradigma nuevo llamado iBREATH, diseñado para estudiar cómo los bebés procesan señales relacionadas con la respiración.

Los estímulos se presentaban en una pantalla, mientras se registraban los latidos del bebé mediante sensores. Cuando los estímulos visuales coincidían con el ritmo cardíaco o respiratorio del bebé, se observaba si este mostraba mayor atención o preferencia.

Además, los investigadores aplicaron análisis estadísticos rigurosos —como specification curve analysis y modelos mega-analíticos— para garantizar que los resultados no se debían al azar ni al método de análisis elegido.

Los resultados de la investigación son concluyentes, y trascendentes. Los sintetizamos en cuatro puntos:

- Desde los 3 meses, los bebés prefieren los estímulos que coinciden con su propio latido.

- Esta preferencia se mantiene estable hasta los 18 meses.

- En cuanto a la interocepción respiratoria, los bebés muestran sensibilidad durante el primer año, pero esta respuesta desaparece a los 18 meses.

- No se encontró una relación entre ambas formas de interocepción en las edades tempranas, aunque sí surgió una conexión débil a los 18 meses.

Cómo puede aplicarse este hallazgo en la crianza

Este estudio pone sobre la mesa una idea fundamental: el bebé no solo reacciona al mundo que le rodea, sino también al que lleva dentro. La interocepción, que es esa capacidad de sentir señales internas como el latido del corazón, la respiración o el hambre, es la base de procesos esenciales en el desarrollo.

Por ejemplo en la autorregulación emocional, sentir el cuerpo es el primer paso para poder calmarse. Para tomar conciencia corporal, es esencial saber que uno existe como cuerpo propio, algo que empieza antes del lenguaje, tal y como este hallazgo demuestra. Y en lo que respecta al vínculo afectivo con la madre y el resto de personas cuidadoras del recién nacido, este percibe que su interior puede responder mejor al confort que le ofrece el contacto físico de sus cuidadores.

Estas capacidades son invisibles, pero construyen los cimientos del desarrollo emocional. Y aunque suenen a términos técnicos, tienen implicaciones prácticas claras para la crianza: por ejemplo:

- El contacto piel con piel no solo calma por fuera, sino que también puede ayudar al bebé a sintonizar con su interior.

- Las rutinas que implican respiración, movimiento suave o ritmo (como el balanceo o las canciones) pueden facilitar que el bebé “escuche” su cuerpo.

- En momentos de llanto o agitación, prestar atención al ritmo respiratorio del bebé puede ayudar a regularlo.

El hecho de que la sensibilidad respiratoria disminuya a los 18 meses también plantea nuevas preguntas: ¿es porque el bebé empieza a enfocar su atención hacia el entorno externo? ¿Cambian las señales internas que prioriza? Aún no hay respuestas, pero el estudio abre el camino para futuras investigaciones en esta línea.

Un paso más para entender el desarrollo temprano

En conclusión, este trabajo científico conecta con una línea creciente de investigaciones que exploran cómo el cuerpo influye en la mente desde el nacimiento. No solo lo físico y externo (por ejemplo, el tacto moldea el desarrollo del cerebro desde el nacimiento); ya no basta con estudiar lo que el bebé ve, oye o hace. También hay que observar lo que siente, porque en ello está la posible respuesta a cuestiones como las diferencias en temperamento, respuestas emocionales, o incluso en el vínculo con los cuidadores.

Al respecto de esto último, cabe señalar otro estudio reciente del que te informamos en Ser Padres: una investigación que concluyó que el vínculo durante el embarazo influye en la relación futura de madre y bebé.

Este nuevo conocimiento también puede aportar pistas valiosas para comprender trastornos en el desarrollo emocional temprano, como los problemas de regulación o ciertas formas de ansiedad infantil. Aunque el estudio no se centra en población clínica, sus hallazgos podrían ser la base para intervenciones futuras.

Referencias

- Markus R. Tünte, Stefanie Hoehl, Moritz Wunderwald, Johannes Bullinger, Asena Boyadziheva, Lara Maister, Birgit Elsner, Manos Tsakiris, Ezgi Kayhan. Respiratory and cardiac interoceptive sensitivity in the first two years of life. eLife, 2023. DOI: 10.7554/eLife.91579