La empatía en la infancia no es un concepto abstracto: puede observarse, medirse e incluso perfilarse en distintas dimensiones, según los expertos y la evidencia científica. Se puede trabajar en el aula y también en casa, pero es esencial comprender cómo se desarrolla la empatía en los niños y niñas. Y lo es porque la empatía es clave a lo largo de la vida: esta capacidad está directamente relacionada con el bienestar emocional, la calidad de sus relaciones sociales, su comportamiento en el aula y hasta su sensibilidad ante los demás. Y lo será también en la adultez. Sin embargo, sigue siendo uno de los aspectos más complejos de potenciar y evaluar en la infancia, por lo que cualquier nuevo conocimiento fundado al respecto es más que bienvenido.

En este sentido, un estudio reciente realizado por investigadoras del Reino Unido ha analizado la empatía desde una perspectiva novedosa: no como un rasgo único, sino como una serie de dominios diferenciados que pueden manifestarse de forma muy distinta en función de las características individuales de cada niño o niña. El hallazgo más útil para madres, padres y educadores es que la empatía se puede desglosar en dimensiones específicas… y cada una ofrece pistas valiosas sobre cómo acompañar mejor su desarrollo.

Publicada en el Journal of Autism and Developmental Disorders y basada en los datos de 680 familias con hijos de entre 6 y 12 años, esta investigación ofrece una nueva herramienta validada para evaluar la empatía infantil. Y revela diferencias importantes entre niños con necesidades educativas especiales o sensibilidad sensorial elevada frente al resto.

No es algo menor porque la hipersensibilidad es un rasgo propio de neurodivergencias como las altas capacidades, y es también la característica esencial de las personas PAS (Persona Altamente Sensible). Estamos hablando de un grupo amplio de la población infantil y adulta.

Las cuatro caras de la empatía

La investigación, liderada por Rebecca Smees, Louisa J. Rinaldi y Julia Simner (Universidad de Sussex y Universidad de Edimburgo), forma parte del proyecto longitudinal MULTISENSE sobre desarrollo infantil.

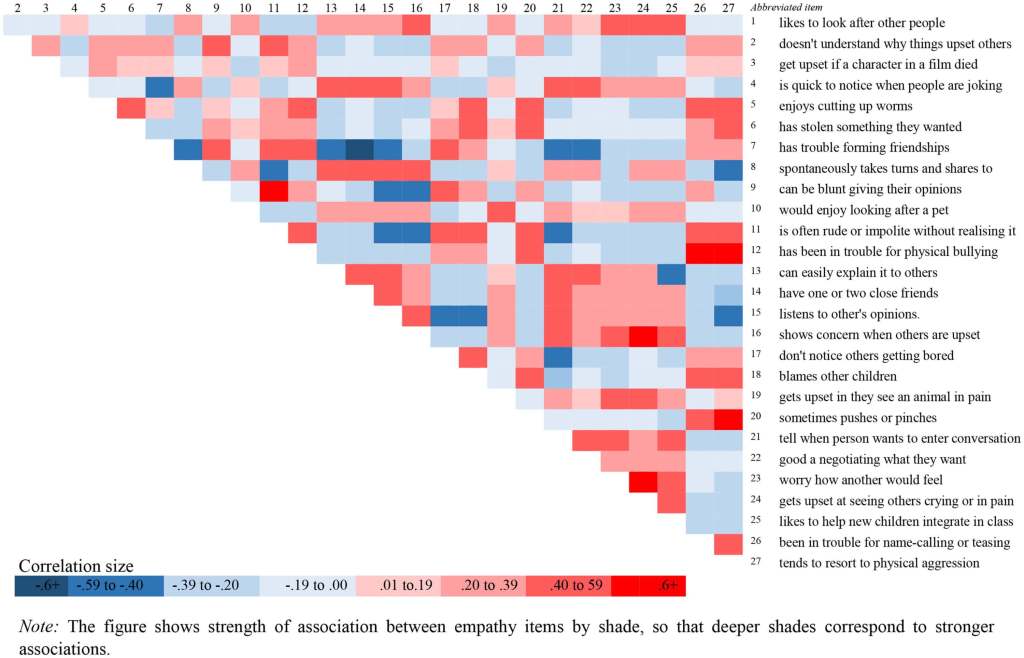

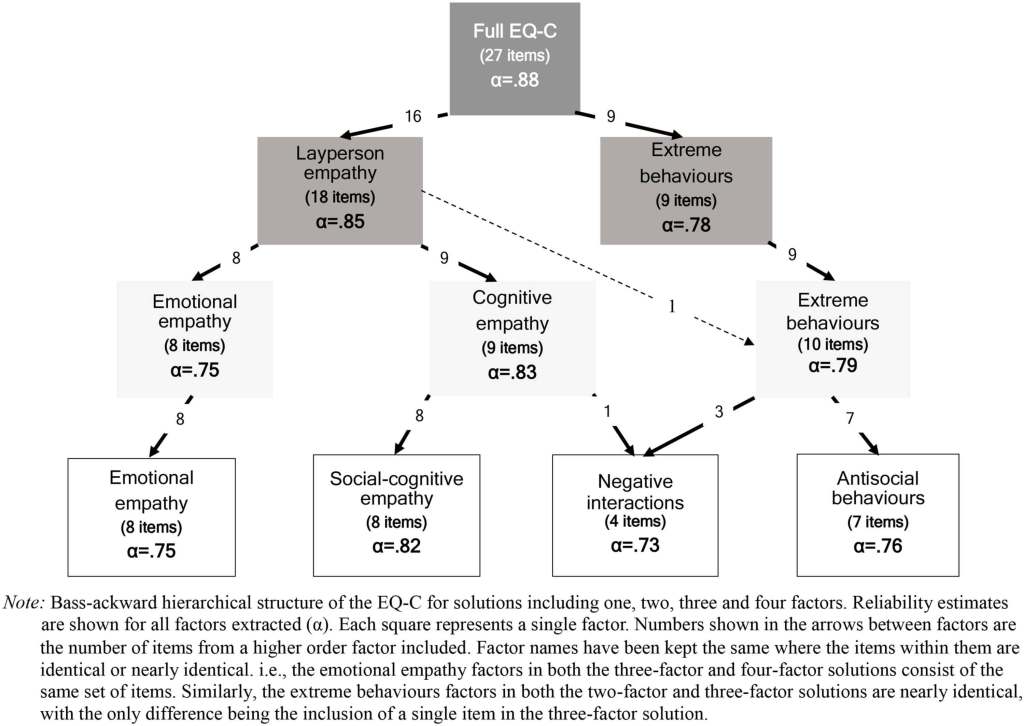

El equipo analizó el funcionamiento de un test llamado Empathy Quotient for Children (EQ-C), completado por los progenitores de las citadas 680 familias que han participado en el estudio con el objetivo de entender qué dimensiones de la empatía pueden distinguirse claramente en la infancia.

A través de sofisticados análisis factoriales, el estudio identificó una solución óptima de cuatro factores independientes. Esto es, diferencia cuatro caras o tipos de empatía:

- Empatía emocional: capacidad de compartir la emoción del otro, como angustiarse si alguien está triste. Este tipo de empatía a veces se da en exceso, como en muchos niños y niñas con altas capacidades.

- Empatía social-cognitiva: habilidad de comprender las reglas sociales y anticipar lo que otros sienten o piensan.

- Interacciones negativas: dificultad para captar el impacto que uno tiene en los demás.

- Conductas antisociales: comportamientos como el bullying o la agresividad física.

Los resultados mostraron que cada niño puede tener un perfil empático propio en función de cómo se combinan estos factores. Además, los investigadores encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles de los niños con necesidades educativas especiales (SEND, en el sistema británico, NEE en el sistema educativo español) y aquellos sin estas condiciones.

Cómo aplicar estos hallazgos en la crianza y la educación

Los datos aportan una herramienta útil para que familias y profesionales del sistema educativo y de la psicología infantil puedan observar y acompañar el desarrollo de la empatía desde una perspectiva más precisa.

Por ejemplo, un niño puede mostrar mucha empatía emocional (preocupación por los demás), pero tener dificultades para entender señales sociales complejas (baja empatía social-cognitiva), lo que podría llevar a malentendidos o frustraciones en la convivencia.

Además, el estudio revela que los niños con sensibilidad sensorial elevada —algo común en el espectro autista pero también en la población general— tienden a tener más dificultades en la empatía social-cognitiva y en las interacciones negativas, aunque pueden puntuar alto en empatía emocional.

Por lo tanto, el estudio aboga por descomponer el concepto de empatía y tratar de entenderla y trabajarla, tanto en el aula como en el ámbito familiar, desde sus diferentes perspectivas, desde sus cuatro caras diferenciadas. En lugar de generalizar sobre si un niño o niña es más o menos empático, sabiendo de esta descomposición de la empatía se puede incidir en la forma de mejorar en aquellos tipos de empatía en los que el menor presente mayor dificultad. De esta forma, se pueden evitar etiquetas simplistas del tipo “es muy empático” o “no lo es”, y en su lugar plantear: ¿en qué tipo de empatía necesita más apoyo este niño o niña?

Estos hallazgos, además, abren la puerta a intervenciones más personalizadas, como ajustar el entorno sensorial del aula o del hogar para facilitar que el niño conecte emocionalmente con otros sin sentirse sobrecargado.

Referencias

- Rebecca Smees, Louisa J. Rinaldi, Julia Simner. Components of Empathy in Children: Factor Structure of the Empathy Quotient for Children (EQ-C). Journal of Autism and Developmental Disorders, 2024. DOI: 10.1007/s10803-024-06649-z