El entorno en el que criamos a nuestros hijos e hijas no solo influye en sus oportunidades académicas, en su acceso a servicios y espacios municipales como parques o actividades extraescolares. También impacta, y mucho, en su salud mental. Así lo asegura un estudio recién publicado: centrado en Reino Unido, sus conclusiones son perfectamente extrapolables a un entorno como el español, similar al británico en cuanto a su estructura social.

Hace pocas fechas nos hicimos eco de la denuncia de UNICEF España sobre el aumento de los hogares españoles donde los niños no pueden consumir fruta y verdura a diario. Y el año pasado hicimos lo propio con un estudio de la Fundación Gasol que alertaba de que los niños con menos recursos pasan 16 días más al año delante de las pantallas.

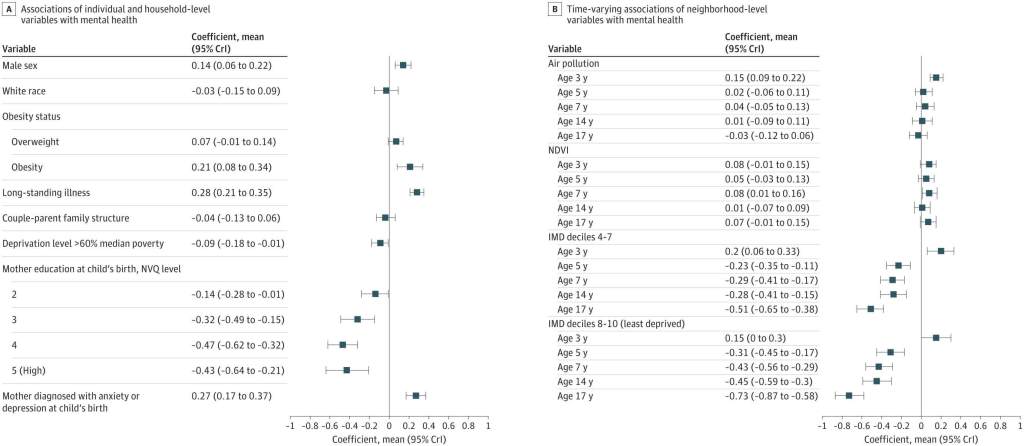

Solo son dos ejemplos de denuncias con base científica sobre cómo afecta el entorno social en la salud, física y mental, de los niños y niñas. Y en este contexto donde el consenso científico es ya amplio, se ha publicado un nuevo estudio en la prestigiosa revista JAMA Network que concluye, apoyado en datos longitudinales, que los adolescentes que viven en barrios acomodados presentan mejores indicadores de salud mental que quienes residen en zonas más desfavorecidas. Y no solo eso: los efectos beneficiosos aumentan con la edad, revelando un patrón claro y preocupante para las familias en situación de vulnerabilidad.

El estudio también alerta de un segundo factor crítico: la exposición a la contaminación del aire en los primeros años de vida (especialmente a los 3 años) tiene un efecto negativo claro en el bienestar emocional y conductual. Sin embargo, el acceso a espacios verdes, por sí solo, no parece ser suficiente para contrarrestar los efectos del entorno.

Estas conclusiones abren una conversación urgente sobre crianza, planificación urbana, desigualdad y salud pública. Y también sobre la inversión en servicios sociales por parte de las instituciones, tanto nacionales como regionales y municipales. Es clave para proteger el bienestar emocional de los niños y niñas de las ciudades.

El nivel socioeconómico del barrio y la contaminación atmosférica

El estudio, titulado 'Neighborhood Characteristics and Mental Health From Childhood to Adolescence' ha sido realizado por el equipo de Niloofar Shoari, Marta Blangiardo y Monica Pirani, del University College London y el Imperial College London.

El trabajo se trata de un análisis basado en datos del Millennium Cohort Study, un seguimiento de más de 18.000 niños nacidos en el Reino Unido entre 2000 y 2002. Para este trabajo se analizaron los datos de 3595 participantes en Inglaterra, recogidos entre los 3 y los 17 años.

Se evaluaron tres grandes factores del entorno residencial:

- El nivel socioeconómico del vecindario, según datos oficiales de Reino Unido.

- La presencia de espacios verdes, medidos tanto en cantidad como en vegetación.

- La exposición a contaminantes atmosféricos como partículas finas (PM2.5, PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2).

La salud mental de los niños y adolescentes fue valorada mediante el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), una herramienta estandarizada y validada que permite detectar dificultades emocionales y conductuales.

Hay dos aspectos esenciales que aborda el estudio: la influencia del nivel socioeconómico del barrio y la exposición a contaminantes en la infancia.

El entorno protege la salud mental de la infancia

La conclusión más firme del estudio es que vivir en un barrio más acomodado protege la salud mental infantil, y ese efecto se amplifica en la adolescencia. A los 5 años, los niños que viven en zonas más ricas tienen puntuaciones un 0.31 más bajas en dificultades emocionales (lo que indica mejor salud mental) que sus pares en barrios empobrecidos. A los 17 años, la diferencia se agranda hasta −0.73 puntos, según el análisis bayesiano aplicado por los investigadores.

Esto no quiere decir que las familias deban mudarse en masa, sino que las políticas públicas y comunitarias deben asumir que el entorno social y económico pesa más de lo que se pensaba en la salud emocional de los menores. Especialmente en la adolescencia, cuando la comparación social, el acceso a espacios seguros, la exposición a violencia o la calidad de las escuelas pueden marcar una gran diferencia.

El impacto de la exposición a la contaminación atmosférica en la infancia

En la primera infancia, el foco está en otro punto crítico: la contaminación atmosférica. Ya hay estudios que han vinculado problemas de salud con la exposición a determinados gases y contaminantes en la infancia. Por ejemplo, la exposición al ozono en los primeros dos años de vida aumenta el riesgo de asma infantil, y otra investigación apunta que los efectos de la contaminación en el cerebro de niños son para tomarlos muy en serio.

En este caso, el estudio encontró que la exposición a PM2.5 a los 3 años está asociada con un aumento significativo en los problemas de conducta y emocionales. Un solo microgramo por metro cúbico más de contaminación puede elevar la puntuación del SDQ en 0.15 puntos. El efecto se atenúa con la edad, pero sus consecuencias pueden perdurar.

¿Y qué pasa con los espacios verdes? El resultado más llamativo es que por sí solos no mostraron un efecto protector claro, salvo en el caso de los varones, que sí parecían beneficiarse ligeramente en términos de salud mental cuando vivían en entornos más verdes. Esto apunta a que no solo importa la presencia de verde, sino su accesibilidad, funcionalidad y seguridad, como ya han advertido otros estudios.

Conclusiones clave del estudio

El estudio no solo aporta evidencias científicas sobre los efectos del entorno urbano en la salud mental de niños y adolescentes. También lanza una llamada de atención sobre cómo las desigualdades sociales se manifiestan desde los primeros años de vida, dejando huella en el bienestar emocional. Saber que el barrio influye no significa culpabilizar a las familias, sino visibilizar las barreras estructurales que muchas veces escapan de nuestras decisiones cotidianas.

Como madres y padres, sí podemos hacer algo: promover espacios seguros, apoyar políticas públicas más justas, reforzar los vínculos emocionales en casa y, cuando sea posible, favorecer entornos donde nuestros hijos puedan desarrollarse con menor exposición a factores de riesgo. La calidad del aire, el acceso a recursos comunitarios y la estabilidad social también forman parte de la crianza.

Y la investigación es, además, otra llamada de atención a las instituciones, que deben garantizar a la ciudadanía el acceso equitativo a servicios públicos de calidad, que debe atender a las familias en situación de vulnerabilidad y que debe poner remedio con sus políticas públicas a la emergencia climática.

En definitiva, este trabajo nos recuerda que el entorno residencial es un agente activo en el desarrollo emocional y mental de nuestros hijos. Porque criar no es solo cuidar dentro de casa: también es preguntarse qué está pasando fuera.

Referencias

- Plewis I, Calderwood L, et al. Millennium Cohort Study: Technical Report on Sampling. Centre for Longitudinal Studies, University of London, 2007.

- Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(11), 1337–1345. DOI: 10.1097/00004583-200111000-00015