Lucas, 13 años, llega del colegio con una sonrisa y buenas notas. En clase participa, saluda a sus compañeros y responde con cortesía a sus profesores. Pero al llegar a casa, se encierra en su cuarto, evita el contacto visual y tarda en recuperarse del día. Su madre lo observa, preocupada: “No entiendo cómo en el colegio todo va bien y aquí parece tan agotado”. Esa contradicción no es inusual, y ahora la ciencia tiene una explicación que puede dar consuelo y perspectiva a muchas familias. Lucas es un adolescente autista, como cualquier otro, con las vivencias habituales de cualquier otro.

Un estudio reciente publicado en Scientific Reports ha analizado un fenómeno cada vez más reconocido por profesionales de la salud mental y familias: la capacidad de algunos adolescentes de ocultar aspectos esenciales de su forma de ser en contextos públicos, como el colegio, sin que eso signifique que no necesiten apoyo. Esta conducta, conocida en inglés como passing as non-autistic (PAN), ha sido documentada por primera vez a través de medidas cerebrales que muestran patrones de actividad distintos en quienes la practican.

¿Qué significa realmente "ocultar"?

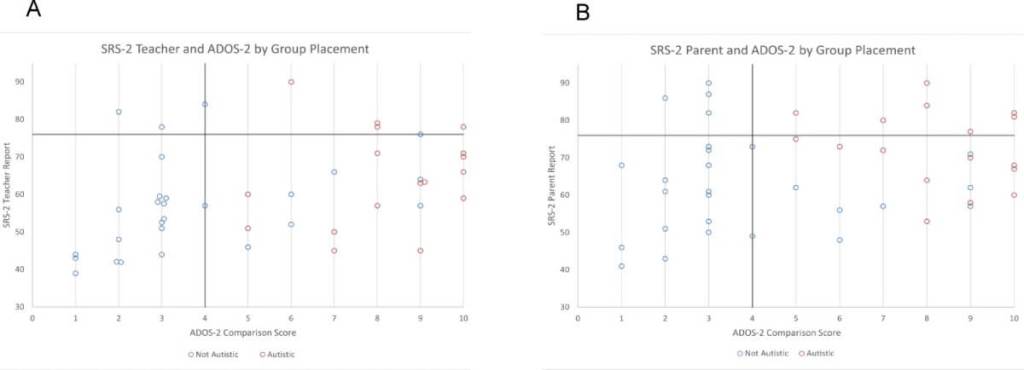

Aunque el estudio se centró en jóvenes que cumplen criterios clínicos para un diagnóstico específico, su alcance trasciende ese marco. La investigación se propuso entender mejor cómo algunas personas jóvenes pueden presentar una conducta muy distinta según el entorno, y qué consecuencias tiene esto para su salud mental y su acceso a apoyos. El fenómeno PAN se definió como la diferencia entre cómo se manifiestan ciertos rasgos en entornos conocidos como la casa o el colegio, en comparación con un entorno clínico. Como señalan los autores: “la presentación de rasgos autistas en un contexto (por ejemplo, clínico), junto con la clara ausencia de detección de tales rasgos en otro (por ejemplo, social)”.

Este enfoque evita interpretaciones subjetivas: no se trata de si un joven “quiere” ocultar algo, sino de si lo hace en la práctica. Lo interesante es que este patrón fue observado en un número notable de participantes. “Aproximadamente el 44% de los adolescentes reclutados en la comunidad cumplían criterios para PAN”, según el estudio.

Un cerebro que se adapta al entorno

Para analizar cómo se produce esta variación, el equipo de investigadores midió la actividad cerebral de los adolescentes mientras realizaban una tarea de reconocimiento emocional. Utilizaron un electroencefalograma (EEG) para registrar dos tipos de señales cerebrales bien estudiadas: el N170, que indica una respuesta automática ante rostros, y el LPP (Late Positive Potential), asociado con la respuesta emocional ante estímulos.

Los resultados fueron llamativos. Los adolescentes clasificados como PAN mostraron una latencia más rápida del N170, es decir, su cerebro respondía antes al ver una cara. Además, mostraban una respuesta emocional más atenuada (menor amplitud de LPP), especialmente ante expresiones faciales sutiles. Como resumen literal del paper: “los adolescentes con criterios PAN mostraron latencias N170 más rápidas que sus pares no PAN, tanto autistas como no autistas”.

Este patrón sugiere una posible explicación: estos jóvenes podrían estar procesando más rápido los estímulos socialesy, al mismo tiempo, reduciendo su implicación emocional. Dicho de otro modo, su cerebro podría estar adaptado para responder sin mostrar demasiado, una estrategia que facilita la integración pero que puede implicar un esfuerzo continuo no visible desde fuera.

El esfuerzo invisible de "encajar"

El estudio destaca que este tipo de funcionamiento cerebral podría ser resultado de la práctica constante: “los adolescentes que muestran PAN pueden simplemente tener más práctica procesando rápidamente estímulos sociales y regulando después sus emociones para encajar”. Esta capacidad, si bien útil en lo social, podría tener costes: agotamiento, ansiedad, dificultad para pedir ayuda o malentendidos con adultos que solo ven la versión "adaptada".

Los datos también muestran que estos jóvenes pueden reaccionar menos ante señales emocionales sutiles, lo cual tiene implicaciones. Como explican los autores, “esta menor respuesta podría señalar una menor reactividad emocional ante estímulos sociales sutiles”. Aparentar que “todo va bien” no siempre significa que no haya malestar.

Para las familias y profesionales que acompañan a adolescentes en estas etapas, es crucial tener en cuenta este esfuerzo invisible. Muchos niños y niñas se adaptan al entorno de forma tan eficaz que su necesidad de apoyo pasa desapercibida. Este fenómeno podría explicar por qué hay estudiantes que no reciben atención o adaptaciones en el aula, a pesar de cumplir criterios clínicos fuera del entorno escolar.

¿Es lo mismo que el “masking”? Aclaramos conceptos

Es probable que muchas familias hayan oído hablar del término masking o enmascaramiento, muy utilizado en los últimos años para describir el esfuerzo que hacen algunas personas, especialmente jóvenes, por ocultar o compensar sus diferencias sociales en contextos donde podrían sentirse juzgadas o fuera de lugar. En el caso del autismo, este masking puede incluir copiar gestos, reprimir movimientos naturales, forzar expresiones emocionales o evitar temas personales. Lo hacen para no llamar la atención, encajar o evitar comentarios. Sin embargo, aunque se ha hablado mucho de este fenómeno, hasta ahora era difícil medirlo con precisión científica.

El estudio sobre el fenómeno PAN (Passing as Non-autistic) no ignora el masking, pero adopta una perspectiva más objetiva y medible. En lugar de centrarse en si el adolescente intenta ocultar algo, se basa en si realmente hay una discrepancia observable entre lo que muestran en el aula o en casa y lo que revela una evaluación clínica estandarizada. Esto se traduce en una definición más neutral, que no requiere interpretar la intención o el grado de conciencia del joven. Como indican los autores, “se trata de una definición puramente descriptiva, no influida por la intencionalidad ni por creencias personales sobre el valor del PAN”.

En resumen, el PAN puede incluir casos de masking, pero no se limita a ellos. Es una forma concreta de presentar diferencias según el entorno, identificada con herramientas diagnósticas y no solo a través de autoevaluaciones. Esto permite a los profesionales de la salud y la educación reconocer perfiles que podrían pasar desapercibidos por parecer “funcionales” en ciertos contextos, aunque en otros requieran apoyo. Comprender esta distinción es clave para evitar malentendidos y garantizar que ningún adolescente quede fuera del sistema por haber aprendido a disimular.

| Concepto | ¿Qué es? | ¿Cómo se mide? | ¿Incluye intención? |

|---|---|---|---|

| Masking | Adaptación social para ocultar rasgos autistas | Informes subjetivos, cuestionarios, autorreportes | Sí, generalmente hay conciencia o esfuerzo voluntario |

| PAN | Presentarse como no autista en ciertos contextos | Discrepancia objetiva entre evaluación clínica (ADOS-2) y entornos reales (SRS-2) | No necesariamente, puede ocurrir sin intención consciente |

Implicaciones prácticas: ¿cómo apoyar mejor?

El hecho de que un adolescente no muestre signos claros de malestar en el colegio no implica que no los experimente en casa o internamente. La investigación recuerda que las decisiones sobre apoyo y diagnóstico suelen depender en gran parte de las observaciones del entorno escolar. Como señala el estudio, “el colegio es una de las principales oportunidades para que se derive a un niño para evaluación”.

Esto representa un reto: si en el aula no se detecta nada inusual, es posible que el joven no acceda a un diagnóstico, y por tanto tampoco a los recursos que necesita. Además, la muestra del estudio fue especialmente representativa porque no se limitó a jóvenes ya diagnosticados, sino que incluyó a quienes cumplían criterios pero no contaban aún con una etiqueta formal. Esto amplía la comprensión del fenómeno y subraya la importancia de enfoques diagnósticos más flexibles.

Desde el punto de vista clínico, estos resultados son especialmente relevantes. El equipo destaca que este grupo PAN no se superpone necesariamente con otros ya conocidos, como los casos de “diagnóstico perdido” o las formas sutiles de funcionamiento. Por tanto, reconocer este perfil puede ayudar a identificar a jóvenes que de otro modo pasarían inadvertidos.

¿Qué nos dicen sus cerebros?

Las dos señales cerebrales analizadas (N170 y LPP) permiten observar dos dimensiones distintas del procesamiento social. El N170 refleja una respuesta automática y rápida a rostros humanos, y el LPP una respuesta emocional más sostenida ante lo que se ve. En este estudio, ambos marcadores mostraron diferencias en los adolescentes PAN.

Mientras que en otros perfiles clínicos el N170 suele estar ralentizado, aquí se observó lo contrario: estos adolescentes respondían más rápido, lo que contradice parte de la literatura previa. Los autores proponen varias hipótesis. Una de ellas es que tal vez los estudios anteriores no incluyeron a jóvenes PAN: “puede que hallazgos previos reclutaran muestras autistas que no PAN”. Otra posibilidad es que el entrenamiento social diario de estos jóvenes modifique su modo de percibir y reaccionar a las señales sociales.

El LPP, por su parte, fue menor en los adolescentes PAN ante caras con emociones sutiles. Esto se interpreta como un posible mecanismo de regulación emocional aprendido: al enfrentarse a señales ambiguas, estos jóvenes pueden haber aprendido a reducir su reactividad emocional para no sobresalir. El estudio también sugiere que esta diferencia podría estar relacionada con niveles más bajos de alexitimia (dificultad para identificar emociones), aunque esta hipótesis aún debe ser explorada.

Referencias

- Abigail P. Houck, Jared K. Richards, Talena C. Day, Janelle J. Goodwill, Kathryn M. Hauschild, Isha Malik & Matthew D. Lerner (2025). Automatic and affective processing of faces as mechanisms of passing as non-autistic in adolescence. Scientific Reports, 15:22850. https://doi.org/10.1038/s41598-025-04801-y.