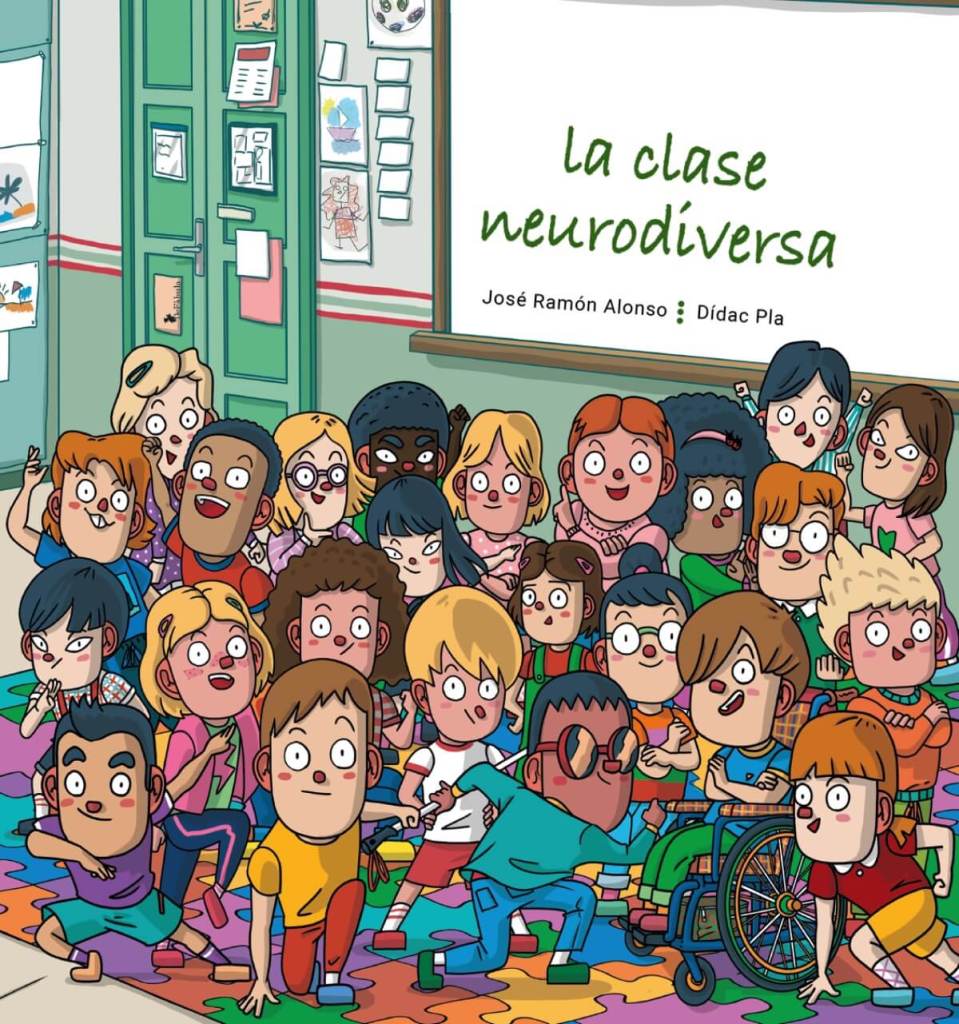

En un mundo cada vez más consciente de la diversidad, La clase neurodiversa (Ediciones DeFábula, 2024) se muestra como un texto imprescindible. No se trata solo de un álbum ilustrado dirigido al público infantil: es una obra con múltiples niveles de lectura, capaz de ofrecer al mismo tiempo ternura, pedagogía y una propuesta ética clara. José Ramón Alonso, neurobiólogo, divulgador científico y firme defensor de la inclusión, construye aquí una narración que educa sin moralizar, y que visibiliza sin estigmatizar. Es una obra comprometida con una idea esencial: la diferencia no solo debe aceptarse, sino celebrarse.

Lejos de caer en el didactismo simplón, el relato ofrece una galería de personajes infantiles con características diversas —ceguera, autismo, dislexia, hiperactividad— y lo hace desde la cotidianeidad del aula, con una maestra sabia y sensible que convierte cada reto en una oportunidad para aprender y compartir. El primer día de clase no es simplemente el arranque de un curso: es el inicio de una pequeña revolución.

La neurodiversidad: marco teórico y sensibilidad narrativa

La neurodiversidad, eje central del libro, no es un término inventado para suavizar diagnósticos, sino un concepto sociocientífico sólido. Propuesto por la socióloga Judy Singer en los años noventa, este paradigma invita a reconocer las variaciones neurológicas como parte natural de la condición humana, al mismo nivel que las diferencias culturales o de género. En el epílogo del libro, el propio Alonso lo define así:

“El concepto de la neurodiversidad nos anima a centrarnos en los beneficios potenciales para nuestros niños más que en los posibles problemas […] y a valorar mejor a aquellos que tienen «cerebros diferentes»”.

El autor consigue algo notable: traducir esta noción compleja al lenguaje de la infancia sin perder matices. La maestra, María, lo explica con claridad desarmante cuando una alumna pregunta si eso significa que hay cerebros “buenos y malos”:

“No. La idea es que todos tenemos cerebros que funcionan bien, pero no de la misma manera”.

Esta simple frase encierra una pedagogía de la diferencia, que atraviesa todo el relato: no hay jerarquías, solo diversidad funcional.

Una clase como reflejo del mundo: personajes que enseñan sin adoctrinar

El aula de la historia es un microcosmos. Cada niño representa una forma distinta de estar en el mundo, y esa pluralidad se articula con respeto y curiosidad. Conocemos a Pedro, que es autista y tienen una memoria prodigiosa sobre Spiderman; a Luis, que es ciego y sin embargo capta matices que otros no perciben; a Pablo, con dislexia; a Mohamed, veloz y lleno de energía. Ninguno de ellos aparece como víctima o como “especial” en sentido paternalista. Son simplemente niños.

Pedro, por ejemplo, dice:

“A mí se me da bien recordar cosas, sobre todo de Spiderman y otros superhéroes, pero no me gusta mucho hablar”.

La respuesta de la maestra no lo obliga a cambiar, sino que lo acompaña:

“Está bien y lo respetaremos, por supuesto. Pero habrá veces que tendrás que hablar. Estaremos todos para ayudarte y que te sientas a gusto”.

Así, el relato promueve una ética del cuidado basada en el reconocimiento mutuo, más que en la corrección.

Visualidad, lenguaje y emociones: una alianza pedagógica

Las ilustraciones de Dídac Pla Colomer son otro gran acierto. Su trazo claro y expresivo acompaña el texto con matices que refuerzan el mensaje. En la página 14, una escena en penumbra muestra a Luis guiando a sus compañeros a la salida en un juego con los ojos cerrados. El mensaje es poderoso sin necesidad de palabras: la discapacidad visual no lo limita, sino que le otorga un sentido diferente de orientación.

A nivel lingüístico, el texto de Alonso alterna descripciones sencillas con diálogos naturales y significativos. No hay condescendencia: los niños hablan como niños, preguntan con inocencia, y los adultos responden con respeto. María nunca evade las preguntas difíciles —¿se cura la dislexia?, ¿son menos inteligentes?, ¿es mejor ser especial?— sino que las responde con profundidad y calidez:

“Las cosas que cuestan tienen un brillo especial. Es como la medalla de las Olimpiadas. Todos los que la ganan es porque se han esforzado mucho”.

Esta frase no solo consuela, sino que construye una nueva escala de valores: el esfuerzo, la empatía y la colaboración sustituyen al rendimiento como medida del éxito.

Tres pilares de la convivencia: identidad, autoestima y pertenencia

En el tramo final, María propone tres conceptos fundamentales para el curso: identidad, autoestima y pertenencia. Cada uno de ellos es trabajado con ejemplos concretos. La identidad se explora mediante preguntas sobre gustos, costumbres y orígenes familiares. La autoestima, a través del reconocimiento de talentos, sin ocultar las dificultades. La pertenencia, mediante gestos de apoyo y lealtad grupal.

“Nos apoyamos unos a otros y nos alegramos de todo lo bueno que le pase a otro. Es un orgullo formar parte de un grupo así”.

Esta pedagogía emocional no es un complemento decorativo, sino el centro del aprendizaje. Porque no se puede aprender bien sin sentirse visto, valorado y acompañado. La clase neurodiversa propone que cada niño se sienta parte activa de su entorno, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas.

Un autor que construye puentes entre ciencia, emoción y cultura

José Ramón Alonso no es un autor ocasional de literatura infantil. Neurobiólogo, catedrático en la Universidad de Salamanca y figura destacada en la divulgación científica en lengua española, ha dedicado buena parte de su obra a tender puentes entre la ciencia y la sociedad. Su mirada sobre la neurodiversidad es tanto técnica como humanista.

En el epílogo del libro —que puede leerse como un pequeño ensayo independiente— expone con claridad las implicaciones del enfoque inclusivo:

“En el ámbito de la salud se habla mucho de la medicina personalizada, pero necesitamos igualmente una educación personalizada, atenta a las diferencias individuales. Hay que resaltar esa idea: diferencias y no deficiencias”.

Ese énfasis en el potencial, y no en la carencia, es el corazón filosófico del libro.

Un aula como esperanza

La clase neurodiversa no es solo una herramienta educativa: es un manifiesto poético y científico que plantea un cambio profundo en la forma en que educamos, convivimos y comprendemos. Es un libro que debe leerse en las escuelas, pero también en casa, en universidades, en centros de formación del profesorado y en instituciones culturales.

Cuando una niña pregunta cómo llamar a los niños con diferencias, María contesta:

“Yo los llamo ‘niños’, porque todos tenéis cosas que os cuestan y todos tenéis otras cosas que hacéis fenomenal, auténticos superpoderes”.

Esta frase, aparentemente sencilla, encierra la semilla de una revolución: dejar de mirar las diferencias como anomalías, y comenzar a verlas como la base misma de la convivencia. Porque, al fin y al cabo, la clase neurodiversa somos todos.

Referencias

- Alonso, José Ramón (Ediciones Fábula, 2024). La clase neurodiversa. Ilustraciones de Dídac Pla Colomer.