Durante mucho tiempo, los niños y niñas con conductas agresivas o desafiantes, a menudo, han sido agrupados bajo el diagnóstico de "trastorno de conducta". Sin embargo, una nueva investigación internacional publicada en Development and Psychopathology revela que no todos estos niños y niñas son iguales desde el punto de vista neurológico: su estructura cerebral cambia si han sufrido abusos en la infancia.

El estudio, liderado por Sophie Townend y un equipo multidisciplinar europeo, aporta evidencia al llamado "hipótesis del ecotipo". Esta teoría sostiene que un mismo diagnóstico puede esconder causas distintas: en este caso, algunos niños y niñas desarrollan problemas de conducta por predisposición biológica o factores familiares no traumáticos, mientras que otros lo hacen como respuesta al maltrato físico o sexual.

El hallazgo no solo tiene implicaciones clínicas. También ayuda a padres, educadores y profesionales a entender mejor por qué algunos menores reaccionan con ira, oposición o frialdad emocional, y cuáles son las claves para acompañarlos según sus necesidades específicas.

En un momento en el que se buscan soluciones para mejorar la salud mental de la infancia, este estudio ofrece una mirada más profunda y humana sobre lo que hay tras ciertas conductas "problemáticas". Es, en definitiva, una oportunidad para ampliar conocimientos que se pueden aplicar a nivel profesional y también en la crianza de los hijos e hijas.

Así se investigó el impacto del abuso en el cerebro infantil

El estudio incluyó a 269 participantes de entre 9 y 18 años, procedentes de cuatro países europeos. Todos ellos formaban parte del proyecto FemNAT-CD, una de las iniciativas más amplias hasta la fecha para entender los trastornos de conducta en la infancia y adolescencia.

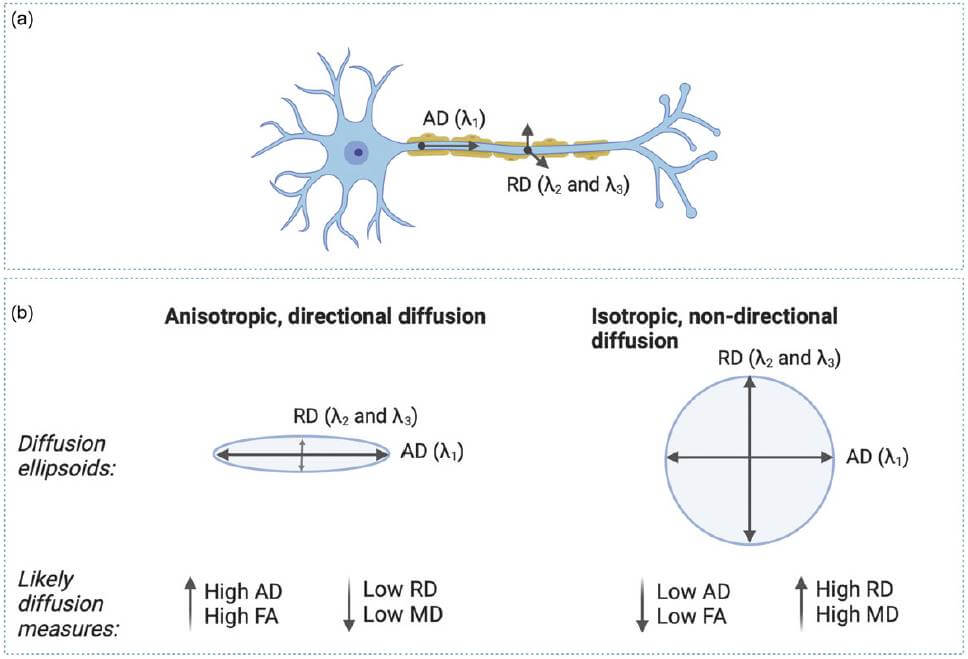

Los investigadores emplearon una técnica de neuroimagen conocida como "imagen por tensor de difusión" (DTI), que permite observar la microestructura de la materia blanca del cerebro, es decir, los haces de fibras que conectan distintas regiones cerebrales. Analizaron con especial detalle cuatro indicadores: anisotropía fraccional (FA), difusividad axial (AD), radial (RD) y media (MD).

El grupo clínico se dividió en dos subgrupos: niños y niñas con trastorno de conducta y antecedentes de abuso físico o sexual (CD/+) y niños y niñas con trastorno de conducta sin antecedentes de abuso (CD/−). También se compararon con un grupo control de niños sin diagnóstico psiquiátrico ni historia de abuso.

El análisis reveló que el subgrupo CD/− (sin antecedentes de abuso) presentaba mayor integridad estructural en el cuerpo calloso, estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales, que el grupo control. En cambio, el subgrupo CD/+ (con antecendentes de abuso) mostró alteraciones distintas: una mayor difusividad axial en el fascículo longitudinal superior derecho, relacionado con la atención y el control ejecutivo.

Este patrón distinto en la conectividad cerebral sugiere que el abuso infantil puede modificar vías cerebrales específicas, lo que tiene consecuencias en la forma en que los niños procesan emociones, toman decisiones o reaccionan ante situaciones sociales.

El trastorno de conducta no es un fenómeno homogéneo

Los autores concluyen que el trastorno de conducta no es un fenómeno homogéneo: su origen y expresión pueden variar según si el niño o niña ha sufrido o no experiencias traumáticas. Esta diferenciación es clave para adaptar las estrategias educativas, terapéuticas y familiares.

Por ejemplo, los niños del grupo CD/− (sin abuso) podrían beneficiarse de intervenciones centradas en el control de impulsos, la empatía o la toma de decisiones. Pero para los niños del grupo CD/+, que han sufrido abuso, es fundamental abordar antes el trauma infantil, brindar un entorno seguro y trabajar desde la reparación vincular.

Intentar modificar la conducta sin atender a lo que ha originado esa conducta puede no solo fracasar, sino ser contraproducente, explican los investigadores. La neurociencia ofrece aquí una herramienta poderosa para comprender y acompañar mejor.

Por otro lado, el trastorno de conducta tampoco es homogéneo si se considera el género. En este sentido, el estudio también resalta la necesidad de considerar el género: las diferencias cerebrales encontradas variaban entre niños y niñas. Y al controlar variables como el coeficiente intelectual o los problemas de atención, se comprobó que los efectos eran robustos y específicos del historial de abuso.

Referencias

- Sophie Townend, Marlene Staginnus, Jack Rogers, et al. Testing the ecophenotype hypothesis: Differences in white matter microstructure in youth with conduct disorder with versus without a history of childhood abuse. Development and Psychopathology, 2025. DOI: 10.1017/S0954579425000367