¿Es demasiado pronto para hablar de sexualidad con un niño o niña pequeño? La respuesta es no. Y es que, como bien explican los expertos, empezar a hablar desde la infancia, con naturalidad, sin tabúes y con palabras adecuadas, no solo es posible, sino que es necesario.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha abordado esta cuestión durante su 71º Congreso Nacional. En el evento, para tratar este tema tan delicado e importante en la crianza, intervino la psicóloga Ana Lombardía, especialista en sexología que dejó un mensaje muy potente durante su intervención: “Los pediatras tienen una oportunidad de oro para educar en sexualidad desde la consulta, de forma natural y respetuosa, desde que los niños tienen uso de razón”.

Es decir, no solo las familias tienen la oportunidad y la responsabilidad de educar en sexualidad a los niños y niñas pequeños. También la tienen los pediatras, que pueden realizar un trabajo decisivo desde sus consultas, de manera respetuosa y cercana.

Educar en vez de silenciar

Si no hablamos de educación sexual en la infancia, iremos tarde. Los datos no engañan: la media de inicio de las relaciones sexuales en España está en los 16,2 años, según el Instituto de la Juventud. Y la exposición a la sexualidad comienza mucho antes: la masturbación aparece en torno a los 12 años, y el sexo oral a los 14,2.

Además, estudios como el titulado Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education, publicado en el Journal of Adolescent Health, concluyen que la implementación de programas de educación sexual en diversos niveles educativos “contribuye a reducir las conductas sexuales de riesgo, como el inicio temprano de la actividad sexual y el número de parejas sexuales, y fomenta el uso de métodos anticonceptivos”, destaca la AEP.

Y, pese a que los datos demuestran que es esencial hablar de sexualidad con los niños y niñas antes de la adolescencia, uno de los mayores errores que seguimos cometiendo como sociedad es dejar la sexualidad fuera de la conversación familiar. Y el silencio también educa; en este caso, la omisión fomenta que los adolescentes busquen información en otros recursos.

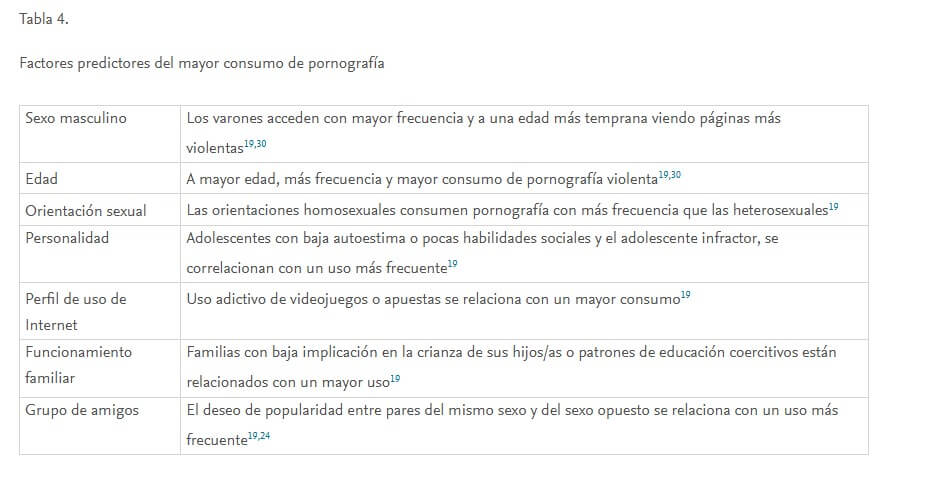

Entre ellos, la pornografía, que ocupa parte de ese espacio vacío. Con las consecuencias que eso conlleva en términos de educación sexual. “El adolescente que consume de forma habitual pornografía corre mayor riesgo de adquirir un guion sexual basado en la desigualdad y el trato vejatorio, de practicar relaciones sexuales sin protección y de ser víctima de acoso cibernético y violencia sexual”, denuncia un estudio publicado este año en la revista de la asociación, Anales de Pediatría.

La conclusión es clara: educar desde las etapas tempranas da mejores resultados. No se trata de dar más información de la que necesitan, sino de darla bien. Por eso, para la psicóloga Ana Lombardía, “Siempre es mejor que reciban información de calidad y contrastada a que busquen por su cuenta en internet o a través de la pornografía”.

Hablar de sexualidad desde la infancia ayuda a reducir conductas de riesgo en la adolescencia: menos sexo sin protección, menos parejas sexuales, menos exposición a relaciones desiguales o violentas. Lejos de despertar comportamientos prematuros, la educación sexual integral permite tomar decisiones informadas y saludables.

Un decálogo para empezar en casa

En el marco de su congreso, y acerca de la necesidad de fomentar la educación sexuales desde la infancia, la AEP ha compartido un decálogo claro y directo con medidas concretas para familias y pediatras, y planteamientos generales para mejorar la salud sexual de niños y adolescentes.

El documento está incluido en el estudio científico publicado en la revista de la asociación, Anales de Pediatría, cuya autora principal es Ester Barrios Miras, vocal del Comité de Bioética de la AEP. “Educar es dotar de espíritu crítico a la persona. El silencio también educa”, advierte.

Este es el decálogo completo, tal y como lo ha compartido la principal fuente de información pediátrica útil para la crianza de nuestro país:

- La libertad sexual es un derecho fundamental que se debe fomentar y educar desde la infancia.

- La educación afectivo-sexual no debe circunscribirse a conocimientos de biología y enfermedad, se debe ampliar a conocimientos, actitudes, valores y comportamientos sexuales en los individuos.

- En el periodo de educación obligatoria, la educación afectivo-sexual debe ser un proceso continuo y obligatorio y así debe recogerse explícitamente en el temario.

- El silencio también educa, la sexualidad no puede ser un tema tabú para la infancia.

- El pediatra debe aconsejar a los padres hablar de sexualidad con sus hijos/as, utilizando términos correctos y evitando eufemismos que puedan confundir al menor.

- Existen factores de riesgo en la adolescencia relacionados con el consumo adictivo de la pornografía, en los que el pediatra debe poner el foco para evitar su uso problemático.

- Los mecanismos de control de acceso a la pornografía deberían ser más restrictivos, la mera declaración de la mayoría de edad no debería ser suficiente condición.

- La autonomía se fomenta desde la infancia, la participación activa en la toma de decisiones es el camino hacia el menor maduro.

- Se debe fomentar la alfabetización pornográfica, el visualizado crítico en entornos cercanos (familia, aula) de imágenes sexuales explícitas puede contribuir a un mejor conocimiento de los riesgos derivados de ella.

- Son necesarias medidas que contribuyan a hablar de sexualidad de forma abierta y respetuosa en entornos cercanos de forma que el adolescente acceda a la relación sexual de forma libre y madura, entendiendo que solo consiente aquel que desea.

Otros consejos prácticos para madres y padres

Educar en sexualidad no significa dar una gran charla una vez al año. Significa aprovechar cada ocasión cotidiana para transmitir respeto, seguridad y libertad. La psicóloga experta en sexualidad Ana Lombardía incide en que “la educación sexual no es solo dar charlas”. En su opinión, educar desde la infancia en esta cuestión está también en pequeños grandes gestos.

Estos son algunos gestos cotidianos con nuestros hijos e hijas que también son educación sexual.

- Llamar a los genitales por su nombre, sin diminutivos ni apodos.

- Pedir permiso para revisarles en la consulta médica, reforzando la idea de que su cuerpo les pertenece.

- Ofrecer libros, cuentos o folletos adecuados a su edad.

- Responder sus preguntas sin evasivas. Si no sabemos qué decir, es válido buscar juntos.

- Crear un entorno de confianza donde sepan que pueden hablar sin miedo ni juicio.

Referencias

- Barrios Miras, E. Consentimiento sexual en la adolescencia. Influencia del consumo de la «nueva pornografía» en la toma de decisiones. Anales de Pediatría, 100(6), 366.e1–366.e6. 2024. DOI: 10.1016/j.anpedi.2024.01.007

- Santelli, J. S., Kantor, L. M., Grilo, S. A., Speizer, I. S., Lindberg, L. D., Heitel, J., Schalet, A., Lyon, M. E., Mason-Jones, A. J., McGovern, T., Heck, C. J., Rogers, J., & Ott, M. A. (2017). Abstinence-Only-Until-Marriage Policies and Programs: An Updated Position Paper of the Society for Adolescent Health and Medicine. Journal of Adolescent Health, 61(3), 400–403. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2017.06.001